Declaración de principios

Una crónica y un anticipo a la espera de Jamaica Kincaid

Unas semanas atrás, en el marco del Filba, el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, Jamaica Kincaid participó por videollamada de una de las entrevistas más esperadas. Lo hizo desde su casa de Vermont, y desde allí rememoró sus comienzos literarios en The New Yorker, la vida en su casa natal de St John’s, capital de la isla Antigua, donde nació, y por supuesto, la figura de su madre. En febrero, su celebrado Autobiografía de mi madre será publicada en Argentina por la editortial La parte Maldita, con traducción de Inés Garland. Aquí se ofrece una crónica de su paso por el Filba y un anticipo de esta próxima edición.

Por Laura Galarza

“¿Cómo había llegado yo a estar aquí, / igual que ellos, y a escuchar por casualidad / un grito de dolor que podría haberse vuelto / más ruidoso, más largo, pero no lo hizo?”

Termina de leer ese poema de Elizabeth Bishop, cierra el libro y se pone a escribir. Jamaica Kincaid, nacida en Saint John’s, Antigua, en 1949, inspirada en la voz de esa niña del poema, escribe en su libreta cosas que su madre le decía a ella cuando era niña. “No recuerdo ningún otro poema del libro de Bishop. Lo cerré y escribí ‘Girl’, como si ella fuese un ángel, una amiga, una madre, una divinidad. Ella abrió la puerta y me dejó entrar”, dice desde su casa en Vermont en la entrevista por videollamada con Valeria Tentoni en el marco del Filba. En la pantalla, Kincaid luce sencilla, como recién llegada de regar su inmenso jardín (otra de sus pasiones). En primer plano, sus marcos de carey y esos profundos ojos negros que cierra cada vez que necesita buscar la mejor manera de decir. “Ahora mismo es como si estuviera escribiendo”. Detrás, paredes cubiertas de libros hasta el techo, macetas alineadas junto a las ventanas.

“Girl”, fue el primer relato publicado de Kincaid en The New Yorker y sigue siendo hoy, casi medio siglo después, un texto inclasificable donde una madre da indicaciones a su hija acerca de cómo comportarse, en una única y extensa oración. “Lavá la ropa blanca el lunes y ponela sobre la pila de piedras; lavá la ropa de color el martes y ponela a secar sobre el tendedero; no camines al sol con la cabeza descubierta; cociná buñuelos de zapallo en aceite caliente y dulce; poné a enjuagar tu ropita justo después de sacártela; (…) Siempre comé la comida de forma tal que no le revuelva el estómago al otro; los domingos tratá de caminar como una señorita y no como la puta que tanto te empeñás en ser”.

En retrospectiva, “Girl” podría considerarse la piedra fundamental de toda la literatura de Kincaid, casi una declaración de principios. (“Así escribo yo” le dijo al editor de The New Yorker al entregarle el manuscrito). Toda la dominación colonial y la hegemonía eurocéntrica, coagulan en esa voz tan imperativa como poética. Y es esa contradicción – lo imperativo y lo poético – resuelta en un mismo acto del lenguaje, lo que convierte a “Girl” en una pieza única. Las palabras tienen tal fuerza que parecen surgir del centro de la tierra. Hay a un mismo tiempo, violencia e inmensidad. Lo oscuro y lo vertiginoso, bruma y revelación.

Elaine Potter Richardson – nombre real que Kincaid cambió al comenzar a escribir – nació en 1949 en St. John’s, capital de la isla Antigua perteneciente a la América insular. De familia humilde, su madre era una mujer culta y alfabetizada (algo fuera de lo común para los de su clase en la isla). Kincaid nunca conoció a su padre biológico que murió siendo ella bebé. Su madre se volvió a casar con un carpintero. Estuvo muy unida a ella (“mi madre fue mi inspiración y mi obsesión») hasta que a sus 9 años, nacieron sus tres hermanos uno atrás de otro y debió hacerse cargo de ellos. Kincaid peleó contra ese destino robando libros en la biblioteca del pueblo. En una memorable escena de Mi hermano (crónica donde relata su muerte por sida) la madre descubre que Jamaica olvidó cambiar el pañal del menor por quedarse leyendo. Furiosa, junta los libros de su hija desparramados por toda la casa y hace una fogata con ellos en el patio trasero. “No sería raro que pasara el resto de mi vida intentando que aquellos libros volvieran a mí escribiéndolos una y otra vez hasta que fueran perfectos, ilesos, como si nunca les hubiera rozado el fuego”.

A los 17 años, su vida da un vuelco. Su madre la envía a Scarsdale, un rico suburbio de Nueva York a trabajar como au pair. Kincaid nunca envió dinero a su casa, ni respondió las cartas. Dos años después renunció, al ganar una beca para estudiar fotografía en un prestigioso college de New Hampshire. Al mudarse a Nueva York, trabaja como cajera y empleada en una perfumería. Hasta que logra lo que quería, ser redactora en una revista. Al vincularse con el mundo editorial conoce a George Trow, columnista de The New Yorker que a su vez, le presenta a William Shawn, su editor. Shawn queda impresionado con la originalidad de su escritura.

Kincaid se ríe durante la videollamada al recordar ese momento: ella no tenía conciencia de ante quién estaba. “Como en un acto de rebeldía le dije: Así escribo yo. Él dijo cosas hermosas. Luego escribí cosas muy extrañas que también publicó. The New Yorker fue mi escuela de escritura. No sé cómo tenía la valentía de defenderla. Si Shawn me pedía que cambie algo porque no le gustaba el lenguaje, yo le decía, no, no lo voy a cambiar. Una vez tuvimos una gran discusión por una palabra y nombró una lista de personas que habían cambiado cuestiones de lenguaje para The New Yorker como Philip Roth, Saul Bellow, J.D. Salinger. Yo respondí: pues no tendrían que haberlo hecho”.

Más tarde Kincaid se casará con el hijo de su editor, el compositor Allen Shawn. Hoy están separados, y See Now Then, último libro de ficción de Kincaid e inédito en español, se basa en el derrumbe de la pareja.

En el fondo del río, publicado en 1984, es una recopilación de aquellas primeras publicaciones a las que Kincaid se refiere como “cosas extrañas”. Lo cierto es que podrían considerarse dignos hijuelos de “Girl” donde solo hay voces y objetos que también parecen hablar. El resultado es una colección de piezas que reproducen estados de conciencia más que desarrollo de tramas. Algunos ejemplos textuales:

“Nada me asustaba. Un pájaro ciego se estrelló de cabeza contra esa ventana cerrada, yo lo oí. Crucé el inmenso mar sola, de noche en un buque de vapor. ¿Cuál era mi nombre? – quiero decir el nombre que me dio mi madre – y de dónde procedo?”

“¿Pero, ¿qué es un escarabajo? ¿Qué es una mosca? ¿Qué es un día? ¿Qué es cualquier cosa una vez que ha muerto y se ha ido, mucho después de que se haya ido?

¿Esta es mi madre? ¿Está aquí para violentarme? ¿Qué diré de ella a sus espaldas cuando no esté? En su sonrisa se expresa toda su bondad. ¿Recordaré siempre eso? ¿Es que soy horrible? Y en ese caso, ¿Seré siempre así?»

Kincaid contó durante la entrevista cómo fue que aprendió a leer con tres años a partir del sonido de las palabras. “No entendía lo que leía, pero me encantaba cómo sonaba. Luego mi madre me envió a la escuela para poder leer tranquila porque yo la interrumpía. Como a la escuela se podía asistir recién a los cinco años, ella me dijo que si me preguntaban que dijera que tenía cinco. (Creo que ese se fue mi primer encuentro con la ficción, construir una mentira y convertirla en ficción). Recién en la escuela supe que había un alfabeto de 26 letras. Por eso hasta hoy tengo ese amor por la manera en que suenan las palabras, el peso que tienen en la oración”.

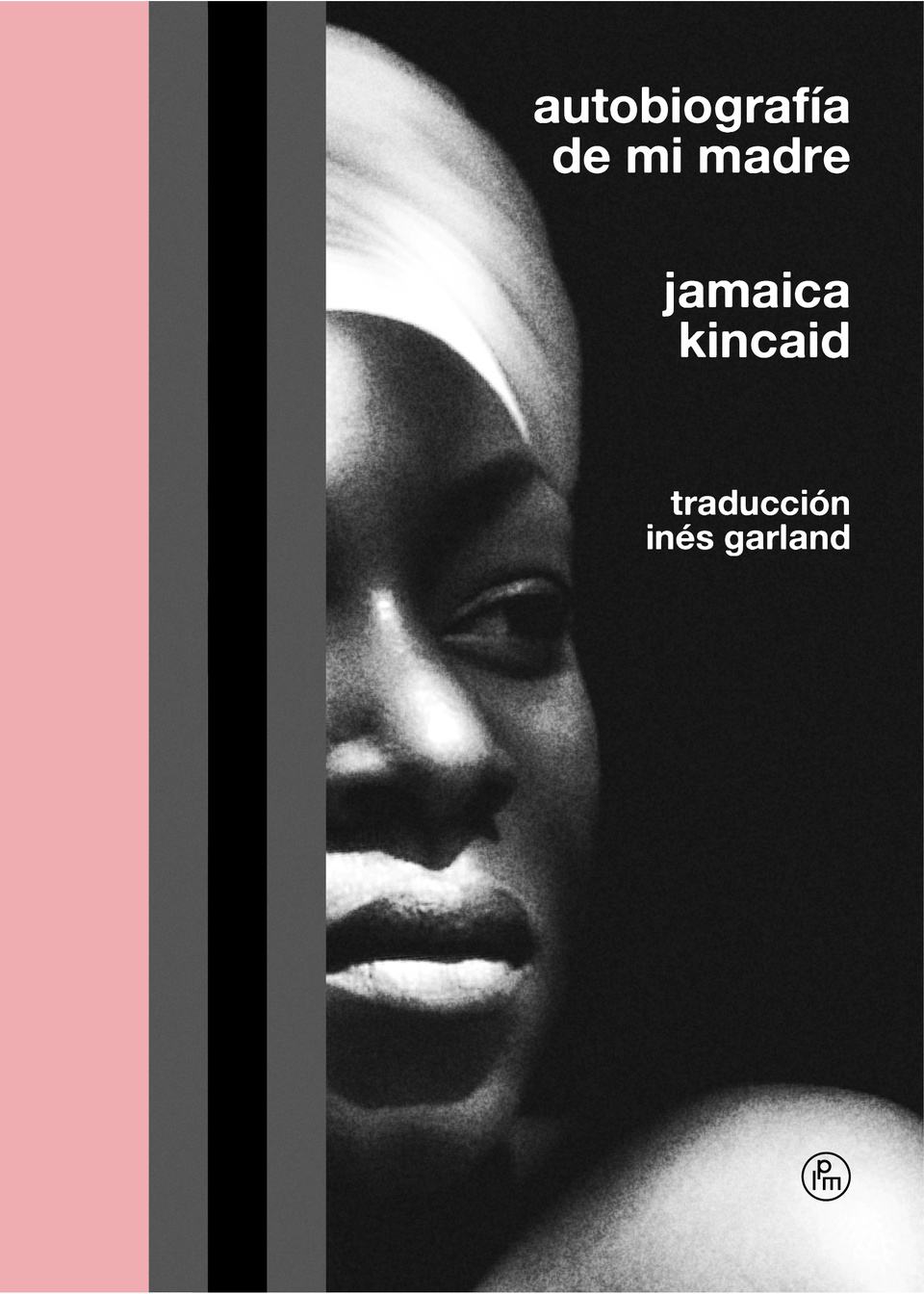

La autobiografía de mi madre, es una novela publicada en 1996 y que será reeditada -en un gran acierto de Ediciones La Parte Maldita-, en febrero 2021 con traducción de Inés Garland. En ella, Xuela, la narradora, busca recomponer las piezas sueltas de la vida de su madre. La historia comienza cuando su madre siendo niña es entregada a la familia de una lavandera. Su propia madre había muerto al nacer ella y su padre, no podía cuidarla. La exclusión y la ajenidad respecto de los otros, será aquello contra lo que luchará Xuela, mientras se convierte en mujer. Aquella niña abandonada, va haciéndose fuerte dentro de su caparazón. Es su propia voz la que la mece y la aloja, porque quienes la rodean no son capaces de oír su propio corazón, ni los latidos de la tierra.

“La vida constituye un misterio desde su mismo principio. Te conciben; naces: esas cosas son ciertas, cómo podrían no serlo; pero tú no lo sabes; no te queda más que creer en ellas, pues no existe ninguna explicación”, se lee hacia el final. El misterio de la existencia, el azar que hace que una persona sea parida en un lugar de la tierra y no en otro, la incertidumbre acerca de en qué se convertirá, es uno de los vectores de este libro y de la obra entera de Kincaid. En absoluta consonancia con aquel poema inspirador del principio, Xuela y todos los personajes de Kincaid son conscientes a cada paso, de la vulnerabilidad de existir.

Kincaid recordó durante la entrevista un cuento que les daban a leer en la escuela sobre una gallina que tenía doce pollitos. Todos dorados menos Percy, más grandote que los demás y negro. “La mamá gallina era muy maternal y los once pollitos se mantenían cerca, le obedecían, pero Percy siempre estaba haciendo algo que preocupaba a su madre. Quería volar hasta arriba de la cerca del jardín, pero ella le decía que era pequeño para volar y podía lastimarse. Un día logró llegar y se fracturó la pata. La oración era: Percy el pollito se cayó. De alguna manera con Percy El Rebelde que además era negro, tomé conciencia política. Siempre estoy del lado de Lucifer, de hecho, escribí una novela que se llama Lucy”.

Lucy se publicó en 1990 basada en la experiencia de Kincaid como au pair. La convivencia con esa familia burguesa (“Para mí fue divertido y un alivio observar la infelicidad que el exceso puede acarrear”) donde Mariah, la señora de la casa, en una salida, la lleva a contemplar un campo de narcisos convencida de que era una buena idea. La escena es memorable: Lucy le termina contando a Mariah cómo de niña había sido elegida para recitar “Los narcisos”, el poema del inglés William Wordsworth sobre esas flores que no existían en la isla y cómo ella en un acto digno del pollito Percy, se había prometido a sí misma, olvidar cada palabra de aquel poema.

El choque entre la vida real de los habitantes de la isla y la imposición colonial, es una herida que late en toda la obra de Kincaid. “Mi madre me enseñó a comer como los ingleses: el cuchillo en la mano derecha, el tenedor en la izquierda, los codos fijos al costado, la comida en exquisito equilibrio sobre el tenedor y después sube hasta mi boca. Pero yo sabía que disfrutaba más cuando comía con los dedos, y seguí haciéndolo cuando ella no me veía”. Esto se lee en su precioso ensayo “Cuando vi Inglaterra por primera vez”. En él Kincaid cuenta en primera persona su primer viaje a Londres, cómo ve su gente y su paisaje mientras el trauma de la colonización es una ropa incómoda sobre la piel. La opresión de los poderosos sobre los débiles en la obra de Kincaid no es una abstracción. Está construida artesanalmente a partir de detalles sensibles. “Cada mañana, antes de ir a la escuela, tomaba para desayunar medio pomelo, un huevo, pan y mantequilla y una feta de queso, y una taza de cacao; o medio pomelo, un bol de gachas de avena, pan y mantequilla y una feta de queso, y una taza de cacao. A menudo la lata de cacao quedaba abierta frente a mí, sobre la mesa. Tenía escrito el nombre de la empresa, el año de fundación de la empresa, y las palabras Hecho en Inglaterra. Esas palabras también estaban escritas en la caja en la que venía la avena. Seguro que también estaban escritas en la caja donde venían los zapatos que yo llevaba; un rollo de tela de lino gris que reposaba en un estante de la tienda donde mi madre había comprado tres yardas para hacer el uniforme que yo vestía tenía escritas en el borde esas tres palabras. Los zapatos que tenía puestos estaban hechos en Inglaterra; también lo estaban mis medias y mi ropa interior, y los lacitos de satén que llevaba atados al final de las dos coletas. Mi padre, que puede que hubiera desayunado conmigo ese día, era carpintero y fabricante de armarios. Los zapatos que habría llevado al trabajo estarían hechos en Inglaterra, también la camisa caqui y los pantalones, los calzones y la camiseta interior, las medias y el sombrero marrón de fieltro. El fieltro no era precisamente el material del que una esperaba que estuviera hecho un sombrero que protegiera de un sol tórrido, pero mi padre debía de haber visto y admirado una foto de un inglés en Inglaterra con un sombrero como ese, y esta foto que vio fue tan cautivadora que hizo que mi padre llevara un sombrero inadecuado para un clima caluroso el resto de su larga vida”.

La visibilización de su territorio – que en la obra de Kincaid se vuelve universal, el lugar de todos los desplazados – cobra especial protagonismo en su libro Un pequeño lugar (1988) que inspiró el documental Life and debt (Premio Especial de la Crítica de Los Ángeles). Con un tono fuerte y sarcástico, similar al de Girl, un narrador nativo de la isla le habla al turista que es el nuevo colonizador. “A los habitantes de este país les gustaría encontrar la manera de escaparse, descansar, darse una vuelta por ahí, pero alguno de ellos, la mayoría, son demasiado pobres, demasiado pobres para ir a ninguna parte. Demasiado pobres para escaparse de la realidad de sus vidas; para vivir decentemente en el lugar en el que viven, lugar al que tú, turista, quieres ir. Cuando los habitantes del país te ven a ti, al turista, te envidian el hecho de que puedas abandonar tu propia banalidad y aburrimiento, que puedas convertir su propia banalidad y aburrimiento en fuente de placer propio”.

Durante la entrevista Kincaid hace largos silencios, parece buscar concienzudamente, las palabras. “Hoy puedo decir que viví intentando volar hasta la cerca como Percy. A veces me caí, pero siempre me volví a poner de pie. Siempre hay un momento en nuestra vida en la que nuestro ser cobra forma y podemos volver a examinar cada pequeña hendidura, grieta, cada partícula y encontrás tu verdadero ser. Una parte de mí está en aquel momento donde aprendí a leer. Tal vez una parte fundacional de quién soy”.

Todo es está hecho con la materia prima de la vida y proyecta sabiduría. Leer a Kincaid es entrar en un espacio de silencio donde las palabras se acomodan dentro nuestro, ocupan ese lugar que tenían reservado. A partir de entonces están ahí para que cada uno de nosotros pueda encontrarse a sí mismo entre la muchedumbre y hallar una condición nueva.

>Unos fragmentos de la edición argentina de Autobiografía de mi madre de próxima aparición

El día era despejado, no era época de lluvias, algunos hombres estaban en el mar tirando las redes, pero no pescarían mucho porque era un día despejado; y tres de los niños comían pan y hacían bolas de miga y me las tiraban y yo estaba ahí arrodillada y se reían de mí; el cielo no tenía nubes y no había ni una brisa; una mosca volaba cerca de mi cara y se alejaba y volvía, a veces se quedaba parada en la comisura de mi boca; un fruto maduro cayó del árbol y ese sonido fue como el de un puño contra una parte blanda del cuerpo. Todo esto, todo esto recuerdo, ¿por qué lo recordaré con tanto detalle?

Mientras estaba arrodillada vi tres tortugas que salían arrastrándose de un hueco bajo la casa y me enamoré de ellas, quería tenerlas cerca, quería hablarles solo a ellas cada día por el resto de mi vida. Mucho después de que pasó mi calvario —que se resolvió de una manera que no le gustó para nada a Ma Eunice, porque no pedí perdón— me llevé las tres tortugas y las encerré donde no pudieran ir y venir como se les antojara y dependieran de mí para su existencia. Les llevaba hojas verdes y agua en pequeñas conchas marinas. Me parecían hermosas, con sus caparazones gris oscuro con círculos amarillos, sus cuellos largos, sus ojos bondadosos, la lentitud deliberada de sus movimientos. Pero se escondían dentro de sus caparazones cuando yo no quería que lo hicieran y cuando las llamaba, no salían. Para darles una lección, saqué barro del lecho del río y tapé los agujeros por donde salía el cuello y lo dejé secar. Tapé el lugar donde vivían con piedras y por muchos días me olvidé de ellas. Cuando me acordé fui a echarles un vistazo adonde las había dejado. Estaban todas muertas.

***

Mi vida —silenciosa, suave y vegetal en su vulnerabilidad, sometida a los poderosos caprichos de otros, diurna, empezando con la pálida llegada de la luz en el horizonte cada mañana y el asalto repentino de la oscuridad cada noche— era tanto un misterio para mí como una fuente de mucho placer: amaba la cara gris del cielo, porosa, granulada, que me seguía a la escuela mañana tras mañana, mojándome con suaves flechas de agua; la cara de ese mismo cielo cuando era de un azul despiadado, el telón de fondo de un sol implacable; el calor encarnizado que eventualmente se volvió parte de mí, como mi sangre; los árboles avasallantes (los tallos de algunos del tamaño de pequeños troncos) que crecían sin freno, como si la belleza fuera solo un tema de tamaño, y yo podía distinguirlos si cerraba los ojos y escuchaba el sonido de las hojas frotándose unas contra otras; y amaba ese momento en el que las flores blancas del cedro empezaban a caerse al piso con un silencio que yo podía oír, un beso suave de rosa y blanco, y un día más tarde, aplastadas, marchitas y marrones, una molestia para la mirada; y el río que se había convertido en una pequeña laguna cuando un día por sí mismo cambió su curso, en cuyas orillas me sentaba a observar familias de pájaros y sapos desovando y el cielo cambiando de negro a azul y de azul a negro y la lluvia que caía sobre el mar más allá de la laguna pero no en la montaña que estaba más allá del mar. Fue sentada en este lugar donde primero empecé a soñar con mi madre; me había dormido en las piedras del suelo a mi alrededor, mi pequeño cuerpo hundido en la superficie como si fueran plumas. Vi a mi madre bajar por una escalera. Usaba un vestido blanco, el ruedo le llegaba justo a los tobillos y eso era lo único de ella que estaba expuesto, sus tobillos; bajó y bajó, pero nada más de ella fue develado. Solo los tobillos, y el ruedo de su vestido. Al principio anhelaba ver más y después me bastó con ver sus tobillos bajando hacia mí. Cuando me desperté, no era la misma niña que había sido antes de quedarme dormida. Quería ver a mi padre y quería estar en su presencia constantemente.

***

Ella le mandó las cartas a mi padre para demostrarme que tenía la consciencia tranquila. Dijo que había malinterpretado sus castigos, que eran fruto de su amor por mí, no eran una expresión de odio y esta interpretación mía demostraba que yo era culpable del pecado del orgullo. Y dijo que esperaba que yo aprendiera la diferencia entre esas dos cosas: el amor y el odio. Hasta el día de hoy, he tratado de ver la diferencia y no puedo, porque tantas veces tienen la misma cara. Cuando ella dijo esto, yo la examiné para ver si podía distinguir si era cierto que me amaba y para ver si sus palabras, que tantas veces se parecían a una andanada de golpes, eran realmente una expresión de amor. Su cara no me pareció amorosa, pero quizás yo estaba equivocada, quizás era demasiado pequeña para juzgar, demasiado pequeña para saber.

No reconocí inmediatamente lo que había pasado, lo que había hecho: sin embargo inconscientemente, aunque sin objetivo, había cambiado, a través del uso de algunas palabras, mi situación; tal vez hasta había salvado mi propia vida. Hablar de mi situación, decírmela a mí misma y a otros, es algo que haría siempre a partir de ahí. Fue por todo esto que terminé siendo tan consciente de mí misma, tan atenta a mis propias necesidades, tan interesada en satisfacerlas, tan alerta a los agravios, tan pendiente de mis placeres. A partir de esta expresión de dolor borrosa e infantil, mi vida cambió y yo me di cuenta.