Policiales a la peruana

“Policías y ladrones en el Perú”, por Luis Fernando Cueto

Francois Eugene Vidocq, ex ladrón y ex policía de la Sûreté , fue el primero que escribió sobre policías y ladrones. Él empezó a publicar en 1827, por volúmenes, las historias de sus investigaciones y capturas de criminales, que llamó Memorias. Años después, Edgar Allan Poe, que había leído a Vidocq, se animó a escribir un relato de ficción y publicó, en 1841, Los asesinatos de la calle Morgue, inaugurando de esta manera el género policial. Por muchos años, el cuento se mostró como el modelo más eficaz para contar un caso de intriga y tensión, hasta que, en 1862 apareció, por entregas, en la revista Once Week, El misterio de Notting Hall, considerada la primera novela policial. El autor prefirió mantenerse en el anonimato, y hasta ahora se está averiguando quién fue. La novela le dio mayor empuje al género y aparecieron los llamados novelistas policiales, aquellos que se dedicaban, a tiempo completo, a escribir historias un tanto más largas de enigmas e intríngulis. Arthur Conan Doyle publicó en 1887 Estudio Escarlata y se hizo sumamente famoso.

En realidad, más famoso que él llegó a ser su detective: Sherlock Holmes. Este investigador resolvía casos peliagudos sin hacer mucho despliegue físico, empleando básicamente su raciocinio y su lógica descomunal. Empleaba el método deductivo, iba de la parte al todo, de la punta del hilo a la madeja; cualquier cosa, un pañuelo, un mechón de pelo, un libro, le podía servir de pista para dar con el criminal. Borges lo llamó “rastreador de ceniceros”. Otro investigador deductivo, aparte de bonachón y cara de ingenuo, fue el padre Brown, de G. K. Chesterton. Pero el cura, a diferencia de Sherlock Holmes, perseguía a los delincuentes no tanto para meterlos presos sino para reformarlos, tal como se había reformado Flambeau, su ayudante. Chesterton también puso de moda la novela policiaca colectiva, como El almirante flotante (1932), que escribió en conjunto con sus colegas del London Detection Club. Agatha Christie inventaría al detective Hercules Poirot y utilizaría el método de whodunit (1) para identificar al autor del crimen. Ella, desde su primera novela, El misterioso caso de Styles (1920), optaría por ofrecer una gran cantidad de pistas, al punto que cualquier personaje pudiera caer en sospecha, y, con ello, convirtió al lector en un detective más. En realidad, ella convierte el método en un proceso más inductivo que deductivo, que va del todo a la parte; crea una madeja de pistas, y, no obstante, de ahí debe escoger una sola, un solo hilo, para llegar al criminal.

En respuesta al detective caballeroso y racionalista europeo, en los Estados Unidos se desarrolló, de la mano de escritores como Dashiel Hammett y Raymond Chandler, la novela de espionaje, donde los personajes rebasan el escenario de una ciudad y se mueven por varios países, y la llamada hard-boiled, donde el detective es rudo, impasible, experto en armas y en combate, que no le hace ascos a la tortura ni al chantaje para llegar a sus objetivos, y la ficción está marcada por la violencia extrema, el sexo explícito, las parafilias, y envuelta en un ambiente político-social convulso.

En América Latina, la literatura policial ha tenido distintos rumbos y peculiaridades. Surgió recién en el último cuarto del siglo XIX, en Argentina, cuando Luis Varela publicó el cuento La huella del crimen (1878). Esta demora, con relación a Europa, se puede explicar en el hecho de que el género es preferentemente citadino (tanto detective como criminal necesitan de una ciudad para camuflarse en las calles, entre los edificios y la masa) y tiene como contexto una sociedad donde la burguesía se ha posesionado a raíz de un acelerado proceso de industrialización. La Revolución Industrial despobló el campo y transformó las ciudades del viejo continente, mientras que en el nuevo aún imperaba una economía de características feudal. No obstante, Buenos Aires, merced a las grandes oleadas migratorias, tuvo un crecimiento vertiginoso, caótico, y llegó a ser considerada la ciudad más europeizada de Latinoamérica. De ahí que en esa ciudad aparecieran los cuentos que, junto al antes nombrado, se consideran los primeros relatos policiales de esta parte del continente americano: El candado de oro (1884), de Paul Grousac, y La bolsa de los huesos (1896), de Eduardo Holmberg. El resto de ciudades tuvieron que esperar un rato más.

En Santiago de Chile, Alberto Edwards publicó, a partir de 1912, una saga de relatos detectivescos llamada: Ramón Calvo, el Sherlock Holmes chileno. Este Ramón Calvo es considerado el primer detective latinoamericano. En México, Antonio Helú escribió, entre 1920 a 1925, una serie de relatos que reunió en su libro Pepe Vargas al teléfono. En La Habana, a semejanza del London Detection Club, surgió el Grupo Minorista, el cual publicó, en 1926, en la revista Social, la novela Fantoches, la misma que por muchos años fue considerada la primera policial de naturaleza colectiva en América. Volviendo a la Argentina, diremos que Jorge Luis Borges y Bioy Casares publicaron, en 1942, bajo el seudónimo de Bustos Domecq, Seis problemas para Isidro Parodi, la que vendría a ser la primera obra dentro del género escrita a dos manos. Borges, precisamente, con los cuentos El jardín de los senderos que se bifurcan (1941) y La muerte y la brújula (1942), ambos aparecidos en la revista Sur, transgrediría los límites racionales demarcados por el relato policial europeo, y alcanzaría el llamado relato policial metafísico. Él llegaría a señalar: “Yo diría, para defender la novela policial, que no necesita defensa; leída con cierto desdén ahora, está salvando el orden en una época de desorden”. (2) Sin embargo, pese a sus buenos deseos, en adelante todo escritor se consideraría con derecho a la transgresión, y, en sociedades en desorden, donde el status quo a restablecer estaba regido por aparatos del Estado sumidos en la corrupción, manejados con violación de los derechos fundamentales, produjeron, en Iberoamérica, un cóctel molotov llamado relato neo policial. Además, para construir historias de policías y ladrones en un medio donde ambos tenían casi las mismas características, los nuevos autores echaron mano a ciertos elementos del arte posmoderno. Leonardo Padura señala algunos de ellos: “afición a los modelos de cultura de masas, visión paródica de ciertas estructuras novelescas, creación de estereotipos, el empleo de los discursos populares y marginales, y el eclecticismo, el pastiche, la contaminación genérica, y esa mirada superior, francamente burlona y desacralizadora, que lanzan sobre lo que, durante muchos años, fue la semilla del género: el enigma” (3).

En lo que respecta al Perú, salvo una recién descubierta excepción, diremos que, en líneas generales, el desarrollo del género policial ha ido a la zaga con relación al de otros países de Latinoamérica. ¿Por qué sucedió de esa manera? Nos parece que hay dos explicaciones principales: La Guerra con Chile y el Indigenismo. La primera, que se llevó a cabo entre 1879 y 1885, destruyó la economía peruana, arrasó las haciendas y ciudades de la costa y dejó a Lima en ruinas. La población entera se dedicó a los trabajos de reconstrucción y a liquidar los enconos y enfrentamientos internos que brotaron a raíz de la debacle. No hubo tiempo para escribir, no hubo ciudades donde ambientar los relatos policiales. Aunque sin duda hubo ladrones, casi nadie pensaba en detectives para perseguirlos. En cuanto a la segunda, cabe señalar que, a raíz de la Revolución Mexicana, cobró gran vigor y se manifestó preferentemente en la literatura, la pintura y la música, incluso en la política, llegando a expandirse por casi todos los países de América Latina. En el Perú, país mayoritariamente indígena, tuvo una gran acogida; José Sabogal era el artista más destacado en la pintura, y Daniel Alomías Robles, autor de la sinfonía “El cóndor pasa”, lo era en la música. Enrique López Albújar, Ciro Alegría y José María Arguedas eran los escritores más reconocidos; ellos, en especial los dos últimos, propugnaban una literatura comprometida, donde el derecho a la tierra y la reivindicación del indio eran los temas primordiales, y llegaron a calar hondo en las preferencias y la conciencia de la gente, incluso en tiempos en que el modernismo ya se había impuesto en el resto del continente y en Europa.

En ese panorama, entre esos dos acontecimientos, llama a extrañeza que se haya producido una destacadísima excepción. El escritor e investigador Ricardo Sumalavia (4) descubrió, en los archivos de la revista Variedades, que dirigiera Clemente Palma, la novela El meñique de la suegra. Esta obra fue publicada, con el subtítulo de Espeluznante novela policial limeña, entre noviembre de 1911 y febrero de 1912, por entregas, en los números del 195 al 207 de la indicada revista. Y lo más sorprendente de todo es que, según la introducción, fue escrita por varios autores “por un grupo guasón y anónimo de diez malos escritores ansiosos de gloria”. Esto quiere decir, si comparamos la fecha de su publicación con la de Fantoches, que vendría a ser la primera novela policial americana escrita en conjunto. Asimismo, es significativo hacer mención que en esta novela peruana se emplea algunos recursos del neo policial, como el tono paródico y el pastiche, pues participan el detective Sherlock Holmes y el ladrón Raffles, personaje este último del escritor E. W. Hornung.

Otro caso a resaltar es el de Manuel Beingolea, escritor nacido en Lima y casi olvidado en el Perú, aunque, a decir verdad, se fue muy joven a España, donde hizo toda su carrera de novelista policial, empezando sus publicaciones en 1914, con la novela Mack Bull, seguida de La señorita Carlota, Una mano en las tinieblas de Constantinopla, La bola de sangre, entre otras. De ahí, hacemos un salto en el arco del tiempo y vamos a caer setenta años después, en 1985, cuando Mirko Lauer, con el seudónimo C. C. García, publica Pólvora para gallinazos. Ambientada en los primeros años de la década del 80’, la novela, que es muy sencilla en recursos narratológicos, narra la historia del secuestro y rescate de un joven perteneciente a la alta sociedad. No obstante, hay que reconocer que en el relato ya aparecen los síntomas de la corrupción en las fuerzas policiales y los primeros atisbos de la violencia subversiva. Como dato curioso, se debe advertir que, en el Perú, el género no ha hecho sus primeros pinitos en el cuento, sino que, directamente, se ha posesionado en la novela. Sin embargo, es necesario recalcar que, antes de retomar la senda de los libros, el género policial debutó en la televisión, con las series “Gamboa” y “Barragán”, nombres de detectives que entretuvieron a toda una generación con sus investigaciones siempre exitosas.

Como no podía ser de otra manera, Mario Vargas Llosa viene a apuntalar el género policial peruano y publica, al año siguiente, ¿Quién mató a Palomino Molero? Considerada por muchos, junto con Lituma en los Andes, una de las obras más modestas del laureado escritor, la novela, centrada en la vida y posterior investigación acerca de la muerte de Palomino, en realidad no descubre nada y deja a todos en ascuas. Cantante de boleros, valses y tonderos, recluta de la Fuerza Aérea, el personaje central es encontrado muerto, con signos de haber sufrido horrible tortura. A partir de ese momento, su historia es reconstruida por los relatos de los demás personajes, en una suerte de coro o polifonía alrededor del cadáver. Algo parecido a Mientras agonizo, de Faulkner. Con manejo de elementos de la cultura de masas, Vargas Llosa se vale de la estructura de la novela policial, no para descubrir el enigma, sino para mantenerlo como dato escondido, pues la historia acaba insinuando que los que habrían matado a Palomino no serían los subversivos de Sendero Luminoso, sino sus mismos compañeros de armas, pues este habría cometido la osadía de enamorarse de la hija de un oficial de alta graduación. En realidad, la novela resulta demasiado grande para móvil tan insulso. Ya no estamos en la época de las novelitas románticas del siglo XIX; ahora cualquiera se enamora de cualquiera, y, si el mundo se opone, se manda a mudar con su pareja y sanseacabó el asunto. Empero, se debe reconocer que el autor, como maestro en el arte de la narración, hace gala de sus destrezas y ofrece una serie de recursos narratológicos, como los vasos comunicantes, el dato escondido, los discursos directo, indirecto e indirecto libre, los diálogos telescópicos, el multiperspectivismo, la prolepsis, los flash backs, y orienta los temas hacia el racismo, la subversión, la violencia, la corrupción y las diferencias sociales.

Carlos Calderón Fajardo publica, en 1990, La conciencia del límite último, un híbrido entre crónica periodística y relato policial. La historia es sencilla: a un periodista, el Flaco, le encargan narrar todos los días una historia en la sección policial. Y el narra y narra hasta que se le agota la sesera. Entonces, misteriosamente, cuando ya no tiene qué contar, le llegan unos sobres con nuevas historias. Las firma un tal Cazador de moscas, personaje que nunca aparece. Los relatos se publican y, a los pocos días, los crímenes que se cuentan se producen en la realidad. La lógica se invierte. El criminal anticipa sus delitos. De pronto, deja de mandar los sobres. Y todo hace suponer que la policía, siguiendo el iter críminis del próximo delito, lo ha esperado en el lugar anunciado, y lo ha capturado. Historia sencilla pero interesante, sumamente ingeniosa.

Las novelas posteriores, aparecidas en la década del 90’, tienen en común el trasfondo de la dictadura de Alberto Fujimori, la presencia de Sendero Luminoso y el MRTA, los atentados, los cochebombas, los apagones, y la guerra sucia desatada por el Estado en su lucha contra la subversión. Ese es el contexto de la novela de Fernando Ampuero Caramelo verde, publicada en 1992, el best sellers de las policiales, pues ya se han realizado siete ediciones de ella. Una femme fatale, Mabel, engatusa y seduce a un joven e inexperto Carlos Morales, quien se desempeña como cambista de dólares en la calle Ocoña (primera cuadra del jirón de La Unión, en Lima). Desde que se involucra con ella, el cambista es perseguido y atacado, se libra de varios atentados, vive a salto de mata. Al final, termina con ella, y todo cesa. Y él, y los lectores, se quedan con la sensación de que algo faltó, pues, aunque sospechan que todo se debía a su relación con Mabel, no saben quién ni por qué desataba la violencia.

En el año 2006, Santiago Roncagliolo gana el premio Alfaguara con la novela Abril rojo. Ambientada en la década de los 80’, en la ciudad de Ayacucho, cuando esta se convirtió en el punto neurálgico de las acciones de Sendero Luminoso, la novela cuenta las peripecias del fiscal Chacaltana, que investiga una serie de crímenes, sin lograr resolver ninguno, y, al final, termina loco, confeccionando atestados disparatados. Empieza como whodunit y acaba como un thriller, aquella vertiente que intenta restablecer el orden social, aunque, en la novela, el orden nunca es restablecido. Chacaltana fracasa en su misión (qué orden puede restituir un hombre que va perdiendo la razón), es rebasado por los hechos, envuelto en un torbellino de violencia y terror. La novela también queda pequeña en relación al conflicto, a la realidad, no tiene el poder de verosimilitud, no es creíble; se hace evidente que el autor no conoce Ayacucho, no conoce de investigación policial, no sabe de jerarquías militares (un sargento da órdenes a un comandante), no sabe cómo funcionan las máquinas (un helicóptero retrocede en el aire), no sabe cómo hablan los pobladores de la zona (los ayacuchanos se expresan como limeños miraflorinos), y, lo más desconcertante, Chacaltana no es un fiscal en lo penal sino en lo civil. Con razón acabó loco.

Isaac Goldemberg, escritor de ascendencia judía, presentó, en el 2010, su novela Acuérdate del escorpión. Se trata de la historia del capitán cocainómano Simón Weiss, encargado de investigar la muerte de dos ancianos, un judío y un japonés, miembros de dos minorías étnicas en Lima. En sus pesquisas, el policía recorre los distritos marginales de la capital, Barrios Altos, El Rímac, Breña, y descubre que los ancianos difuntos estaban vinculados con las mafias judías, japonesas y de nazis en retiro. Al final, asqueado de lo que encuentra, decide pedir su baja de la policía. Quizá lo más interesante del relato, más incluso que la trama y los enredos amorosos de Weiss, es la descripción de Lima, del Perú, que se presenta como un espacio en ruinas, infestado de ratas y cucarachas, donde la corrupción y la violencia ya es imposible de revertir. Como nota nostálgica, se puede apreciar que el detective también canta, a lo igual que Palomino Molero, y acompaña el desarrollo de la narración con la música de fondo de valses criollos de Felipe Pinglo, como “Sueños de Opio” y “El Plebeyo”, propios de una Lima que se fue.

Todas estas novelas parecen, en el fondo, que están en busca de algo mayor, de algo que no logran alcanzar, y aprovechan el tránsito para criticar a la sociedad, al orden, y a las dictaduras instauradas supuestamente para devolver la legalidad al país. Pareciera que, aunque soterrado, ese es el verdadero propósito de la literatura policial peruana. Sin embargo, como obra de arte, la novela, más que retratar a la sociedad, debe representarla y, si se puede, reinventarla. Los autores mayores siguen aún muy impresionados por Piglia, y los más jóvenes por Bolaño. Es legítimo que tengan sus preferencias, sus gustos, pero el policial peruano debería tener sus propias características. Hasta ahora, las novelas policiales peruanas han pecado de superficiales, de inacabadas e ingenuas.

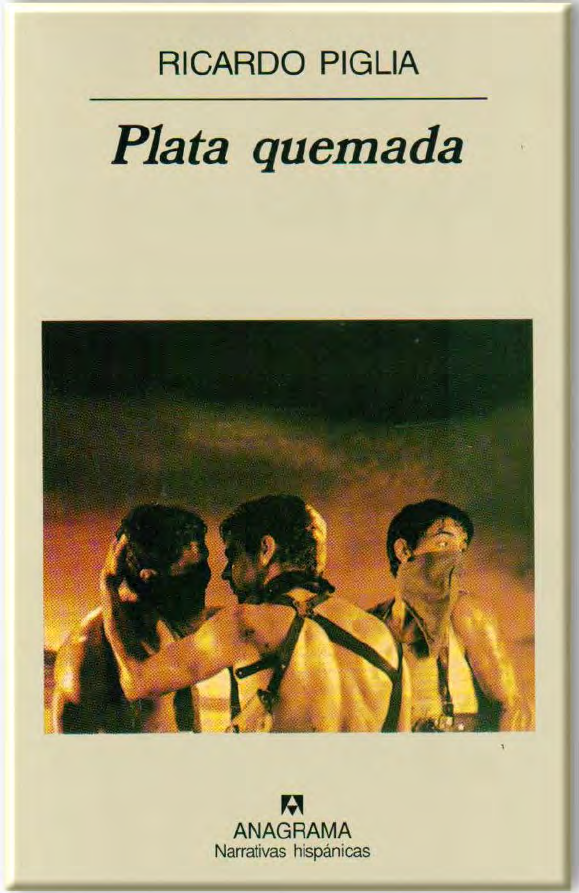

Los novelistas peruanos están mirando mucho afuera para configurar la trama, y solo miran adentro para el telón de fondo. Y la trama que más le gusta es la de Piglia, la de Plata quemada, y no se dan cuenta de que esa novela es absurda, un mal sampleo de La muerte y la brújula. A ningún jefe policial de verdad se le puede ocurrir, sabiendo adónde van a ir a refugiarse los delincuentes, dedicarse a sembrar el lugar de micrófonos, en vez de poner efectivos para realizar la captura. Pero se le ocurrió a Piglia, por su prurito de hacerse el artificioso y meterse en la historia, como el escucha Roque Pérez, y provocó una mortandad innecesaria y, de paso, convirtió en héroes a una gavilla de descerebrados. Si eso hubiera sucedido en la realidad, ese jefe de la policía debió ser dado de baja y conducido a la cárcel. Para alguien que haya estudiado algo de investigación criminal, esa acción es sencillamente inconcebible. Pero la gran mayoría de lectores no son peritos en investigación criminal, y se tragan todo lo que el autor les da. En realidad, muchos de ellos, más que en sus conocimientos detectivescos, basan su éxito en la excesiva confianza que tienen en la ingenuidad del lector.

En La muerte y la brújula Borges también abusa del lector pero en grado menor. ¿Si Lonnrot sabía que Scharlach el Dandy iba a cometer un cuarto crimen en una casa solitaria, por qué no se le ocurrió ir a ese lugar con refuerzos, por qué no pensó que el delincuente estaría acompañado de sus secuaces? Una máxima de la operatoria policial es no hacer intervenciones en inferioridad de condiciones con el delincuente. Ni siquiera en igualdad de condiciones. Las intervenciones, cuando son planeadas, siempre se hacen sobre seguro. Lonnrot debió haber pedido ayuda, al menos, a su colega Treviranus, e ir a hacer una captura segura. No lo hizo así y pagó esa estulticia con su vida. En cambio, el criminal Scharlach el Dandy fue más inteligente. Sabiendo que el detective iba a ir a la escena del próximo crimen, lo esperó con otros delincuentes. Eso hubiera hecho la policía en Plata quemada, y se hubiera ahorrado tanta muerte. O, en todo caso, se hubiera ahorrado la novela.

¿Qué hace falta para alcanzar una literatura policial peruana, no digamos auténtica —en literatura no se puede hablar de autenticidad, menos en la policial—, pero sí representativa? En primer lugar, mirar menos a los costados. Después, crear, recrear la realidad, no como telón de fondo sino como protagonista. Cuesta decirlo, pero en el Perú se vive una especie de thriller eterno: el intento de restablecer un orden que no se conoce. No se puede restablecer la justicia porque, lamentablemente, el orden que debería representarlo es injusto. Las personas se mueven en un status quo viciado, contaminado de corrupción, de violencia, de mentiras. El status quo peruano es lo más parecido al caos. Pero ahí pululan las historias. Basta ir a un juzgado y revisar los expedientes. En el Perú funcionó la PIP (Policía de Investigaciones del Perú), el cuerpo de detectives más eficaz de Latinoamérica; sus archivos alimentaron la serie televisiva “Gamboa”. Hay que ir a esos archivos y volver a leer cómo se resolvieron los casos más intrincados. Las historias que vamos a encontrar, y las que vemos a diario, son más sórdidas, más lacerantes, pero, a la vez, más intensas y convincentes que las que nos cuentan nuestros vecinos; hay que recrearlas y llevarlas a los libros. Después de más de cien años de mirar a los costados, es hora de hacer novelas policiales a la peruana.